糖尿病のお話⑧運動療法について

内科医師:糖尿病・内分泌専門医 関戸 恵子

運動療法の作用と効果

2型糖尿病の運動療法は、食事療法、薬物療法と並ぶ3本柱の一つであり重要です。運動療法はインスリンの効き目を改善し、血糖コントロールを安定化させます。また心血管疾患(心筋梗塞、脳梗塞など)の発症を予防します。有酸素運動を1回(合計30分)おこなうことで、インスリンの効き目は24時間以上良くなります。また、筋力トレーニング(マシンなどを利用するウエイトトレーニングだけではなく、自重で行う腕立て伏せなども運動に含まれる)は、18-98歳を対象とした研究の解析においても、筋トレを実施していない群と比較して、総死亡及び心血管疾患、全がん、糖尿病、肺がんの発症リスクが、有酸素性の身体活動量にかかわらず10~17%低いことが示されています。

運動療法を行う前に注意すること

運動療法を安全に始めるために、事前にご自身の糖尿病合併症の状態を把握する必要がありますので、主治医と相談の上、以下のことを確認しましょう。

①心血管系のリスクのある人は、運動負荷心電図による評価が必要です。

②増殖性網膜症の治療が不十分な場合は、有酸素運動は中強度(早いジョギングやサイクリング)を超えないようにして、筋力トレーニングも避けてください。網膜症が増悪します。

③糖尿病性腎症の方には、昔は運動制限が当たり前でしたが、最近になって、運動による心血管系疾患の予防など利点があることから、腎臓病の人にも積極的に運動が勧められるようになってきました。ただし、糖尿病腎症が安定している場合に限ります。腎症のかたは、自覚症状を大切に、「きつい」と感じる運動は避けてください。トレーニング前後にストレッチングをおこない、散歩程度の有酸素運動、ラジオ体操を行いましょう。

④重篤な末梢神経障害を抱える人は、足に負担がかからないように注意してください。

⑤自律神経障害を合併している人は、運動中の急な血圧の上昇や下降に注意してください。急に立ち上がらないように気をつけましょう。

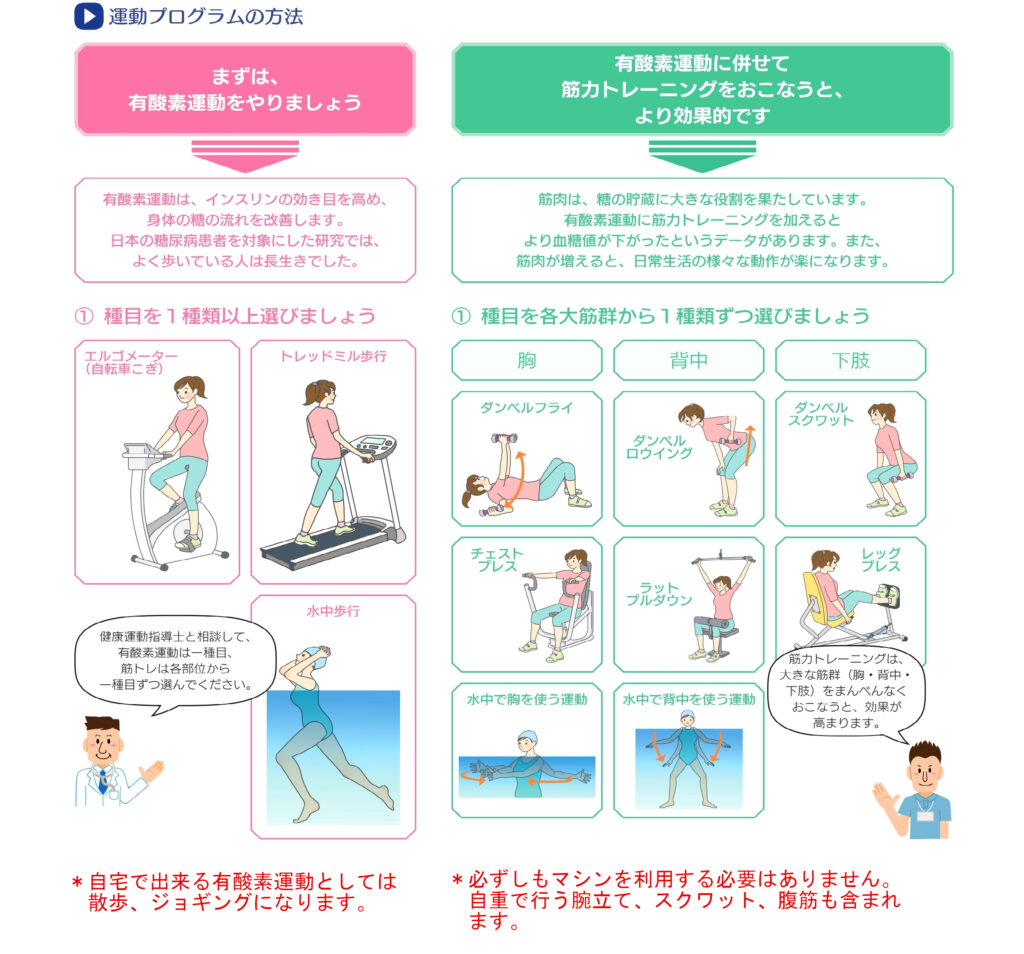

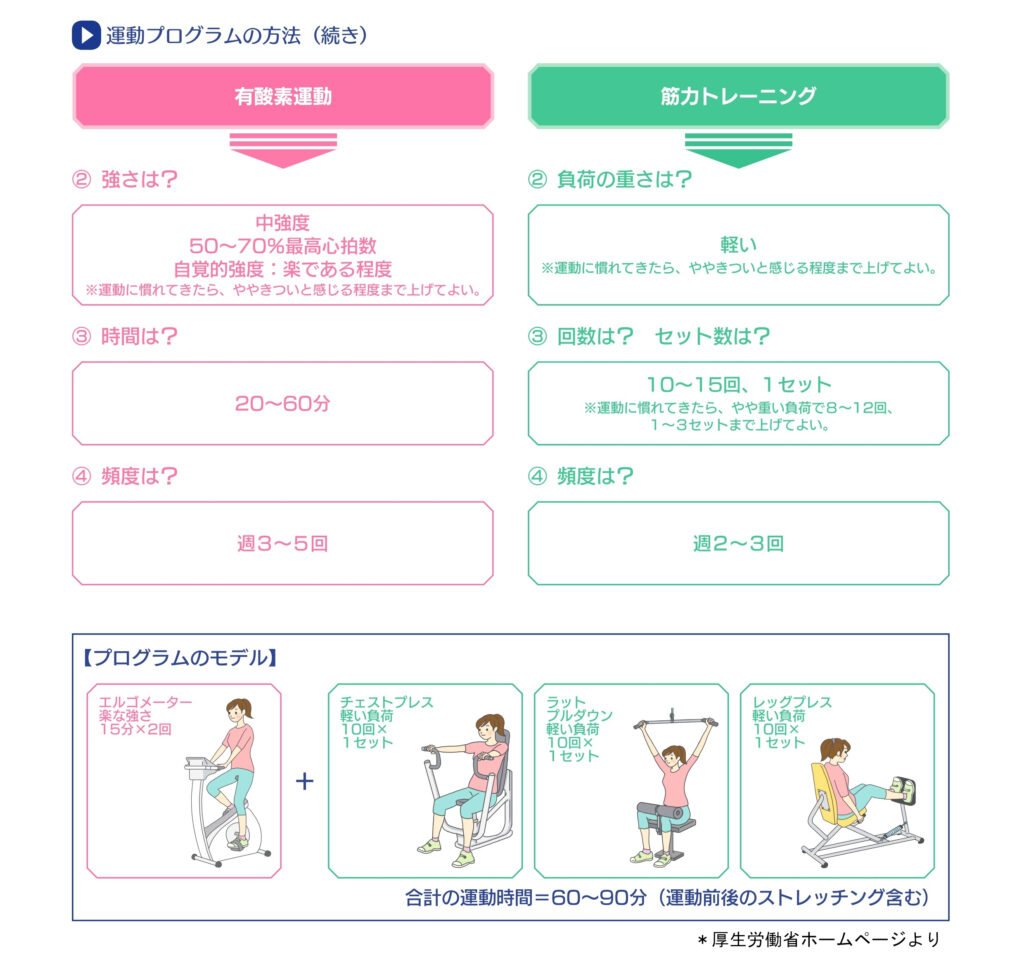

運動療法の方法

合併症に問題がない場合は、エビデンスから週150分以上の定期的な中強度以上の身体活動(1日30分以上、3日以上。活動がない日が連続して2日を超えないように)、筋力トレーニングは連続しないように、週2-3日を目指しましょう。中強度の身体活動30分に加えて、それ以外の生活活動(家事など)を30分行うと、成人の推奨値である1日60分(約8000歩)となります。 個人差がありますので、無理ない強度・時間・頻度から始めましょう。

さいごに

運動でエネルギーを消費しても、その分食事量を増やしては、血糖は改善しません。食事療法と運動療法は治療の両輪であり、食事療法を行ってこそ、運動療法の効果も活きてきます。いつでも、どこでも、一人でも、まずは無理せずに行える運動を選んで継続していきましょう。